うちがわに広がりをもつもの

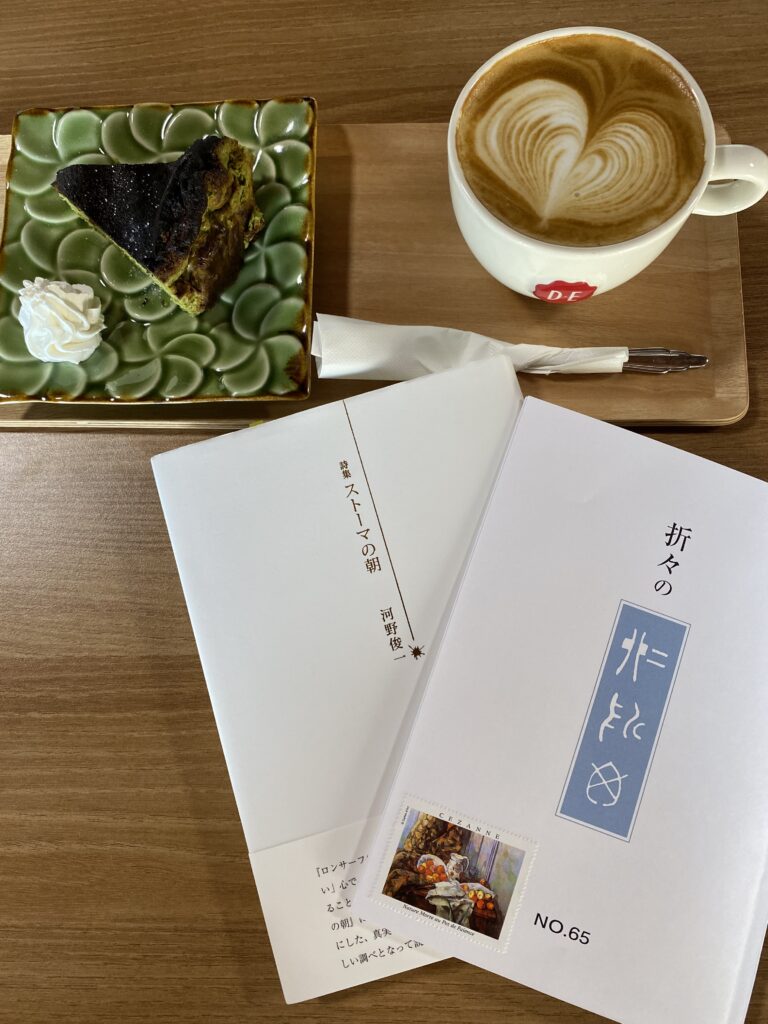

折々の詩誌NO.65 2025年7月1日刊

今回ははじめて書評を載せています。

河野俊一さん詩集『ストーマの朝』の書評を綴っています。

~うちがわに広がりをもつもの~

「おはよう/と目がさめ/おはよう/と返す/目ざめれば/

まぶしく言葉が立ち上がる/ぐずぐずしないよ/薬は飲んだの/

いっぱい食べなさい/と言える」

(「おはよう」)

「いつまでがこどもで/いつからがおとなか/思いにくれなずみ/

おっとりと頬杖をつくと/夕日が落ちてゆく」

(「となりあわせの」)

朝のようにまぶしい我が子の生の輝きを抱き締めながら、病を抱えて生きる子に大人びた横顔を見つけてしまう。親は夕日を知る痛みを隠したまま、子を抱き締める。

*

「小さな娘から/お菓子屋を開くように仰せつかった/

積み上げた本と/敷いた布団の間に/お菓子屋を設ける」

(「失業」)

布団の上でも子どもは子どもであることを決して忘れてはいない。病気であることを親と子ともに忘れて過ごすひととき。日常の一片を見つめる詩は、生まれては消えるその時間を永遠に代えてゆく。

*

「おまえの中には/しめやかな小さな森が育ち始め/私の中には/

沈黙に耐える耳が/生まれようとしていたからだった」

(「もうあの頃のおまえは」)

「ながれだしたものを受けとめるのは/きっと/

親と子の間に横たわる/狭くかぐわしい溝だ」

(「新しい礼服」)

「いのちの最後の四十分間/俺はおまえの脚をさすり続けて/

同じ言葉ばかりを/繰り返していたのだった/

大丈夫だよ と/大好きだよ の/ふたつだけ」

(「貧しい言葉」)

生と死の痛みは、いのちの愛しいかなしみである。鼓動する生の時間のなかに、背中合わせのように透明な死は一緒に生きている。そして死は、最後の息を包み込み、生を静かに眠らせる。

「生は死のページを透かせば/薄く見える鏡文字/

寄り添うというものでもないのだが/

目配せくらいはする/息が見える寒い夜」

(「追熟」)

「穏やかな朝」は河野さんの亡き娘・晃子さんのまなざしとなり父に語りかける。

「お父さん/何が一番大変でしたか/

お葬式でも終わって/穏やかな朝が繋がったら/

お参りするときにでも/そっと教えてね」

(「穏やかな朝」)

*

「かなしみとは/そんな家のようなものだ/

光をとおして/うちがわに広がりをもつもの/

そしてその中で/空気だけを刻んでいる時計が/固くうつむく」

(「美しい家」)

「美しいのは病院の窓だ/しかし/

外から眺めるのか/内から眺めるのかで/

通り過ぎるものの速さが/違って見える夕方もある」

(「生きること 窓」)

美しい家で夜明けを待ち、美しい窓から夕日を見つめる人は、朝を「おはよう」と抱きしめている。

(『ストーマの朝』 河野俊一 2024年6月30日発行 土曜美術社出版販売)